学び × 遊び コドモからオトナまで。新たな”発見”を生み出す体験設計。

stuでは、2023年7月末より「GINZA 456 Created by KDDI」にて開催された、カーボンニュートラルについて学べる体験型イベント「Trim the EARTH~めぐる、学ぶ、世界のカーボンニュートラル~」において、プロジェクションマッピングを駆使した空間展示および施設全体のプロデュースを行いました。本記事では、クリエイティブディレクターを務めた古屋遙にインタビューを行いプロジェクトを振り返ります。

古屋遙 | HARUKA FURUYA

クリエイティブディレクター・演出家

英国ブリストル大学演劇学科卒業。ドイツ、イギリスで演劇の総合演出を経て、広告業界へ。空間・映像・テクノロジーを組み合わせた企画演出を行ない、新しい公共空間のあり方や店頭ディスプレイ演出など、「体験」や「文化創造」に重きを置いた仕掛け・仕組みをつくる。独立後、フリーランスの演出家としてさまざまな企業のビジュアルコミュニケーション・体験設計にかかわる。2019年4月に「stu」に参画。リアルとバーチャル、デジタルとアナログを統合した体験設計、演出を手がける。1児の母。

GINZA 456ならではの空間から生まれたアイデアと、社会課題のエンタメ化

―カーボンニュートラルについて興味を持ってもらえることが今回の目的と伺いましたが、どのように企画を作っていったのでしょうか?

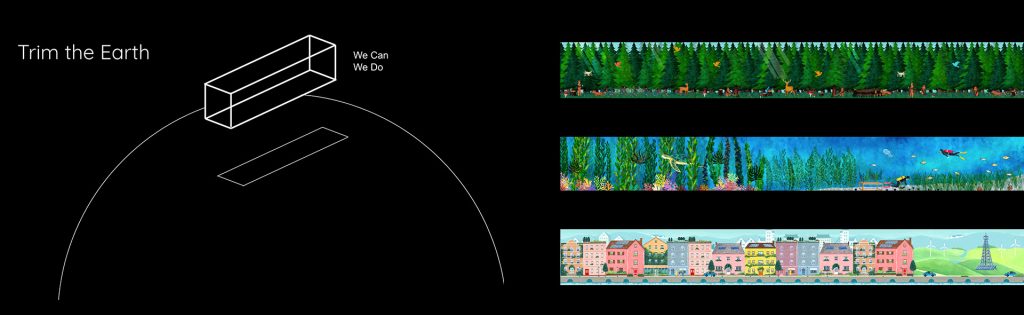

「カーボンニュートラルという言葉は聞いたことがあるけど、そういえばあまり考えたことがなかったな」という人たちにとって、まずカーボンニュートラルという題材に興味を持ってもらうための糸口を作る必要がありました。そこでまず「エンターテインメント」としてどう企画を成立させるかを考えました。会場であるGINZA 456は奥行きのある箱型のショールームなのですが、その箱を”地球を飛び回るワープキューブ”として役割づけて、皆が箱に乗り込み地球のあらゆる場所を旅するバーチャルトラベル(Trim The Earth)の企画がまず思いつきました。床・壁に映像を投影し、世界のカーボンニュートラルアクション事例を紹介する位置付けで、「森」「海」「街」を次々と巡っていきます。KDDIは「つながる」をコーポレートメッセージとして掲げていることもあり、旅をしながら世界がつながる、一人一人の小さなアクションが実は大きなアクションにつながっている、ということを、体験を通して感じてもらえるインスタレーションができないかと考えました。

―当初は20〜40代を対象にしていたそうですが、子どもがいる親をターゲットとして提案したと伺いましたが、どんな経緯だったのでしょうか?

まず、どうしてもカーボンニュートラルを頭に持ってきてしまうとその題材に関心のない多くの人は入り口から関わることへの選択肢を排除してしまいます。環境を題材にするときに現実はとてもシビアなものであるからいわゆる恐怖訴求に近いメッセージの届け方もあるとは思ったのですが、ここで大事にしたかったのは、皆さんがすでに起こしている小さなアクションを肯定して、地球全体をワンチームのように「楽しく」見せることでした。カーボンニュートラルにポジティブなイメージを持って欲しかったんです。

そこでKDDIのみなさんともディスカッションを重ね、「子どもが楽しいと大人も楽しいものになるに違いない」というターゲット設定に辿り着きました。私自身5歳の娘がいるのですが、子どもは体験に関して非常に素直で、嘘をつかない、面白くないものは見向きもしないし、面白いものはパッと体が動く。子どもを連れたご家族に向けてまず届けて、子どもから楽しさが広がっていくといいなと考えました。実際、多くのご家族をはじめ幅広いターゲットのお客さんにお越しいただくことができました。

―確かに、子どもは素直ですもんね。都会の中心では子どもの遊び場が不足しているという思いもあったと聞きましたが、かねてからそういう思いがあったのでしょうか?

はい。東京の中心エリアに住んでいて土日に子連れで遊びにいける場所に日頃悩んでいて…。都内のパブリックな場所というのは、子どもにとって「やってはいけないこと(NO!)」の方が多い、制約の多い場所になってしまっているなと感じています。とりわけミュージアムは「触ってはいけない」「走ってはいけない」「親は子どもの手を離さないで」などルールのオンパレードで、このような文化への接触の仕方がほぼマスになっている中で、子どもが主体となり、その人の好奇心に対して「NO」を出さない場所づくりは非常に重要な課題だと感じています。

―最近、ミュージアムに子どもを連れて行くことについてSNSで話題にもなっていましたね。

以前別の案件で、自治体と大手ディベロッパーと一緒に取り組みを行った際に、「ここにあるものを好きに使って好きに遊んでいいんだよ」といった制約のない場所を作って子どもたちが自由に遊べる展示を実施した事がありました。その時に実感したのは、子どもは自分から進んで物事を発見する力があり、本質的な学びはそこにあるのではないかという事でした。今回も、情報を一方的に与えるような体験にするのではなく、来場者が自分から自ずと興味を持って探求していくという「能動的な学びの場」になるといいなと思い体験を作っていきました。

インタラクティブな仕掛けによる”遊び”と、自ら探して発見する本質的な”学び”

―子どもにも楽しんでもらいたいということで、こだわったことはありますか?

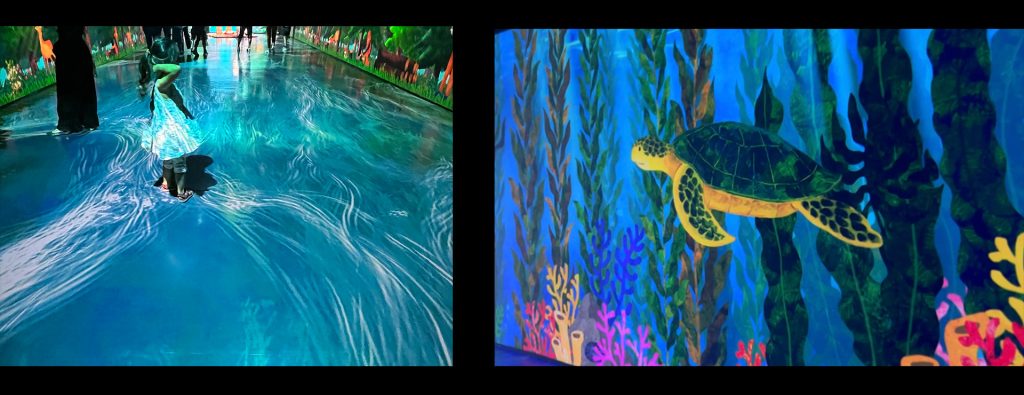

見るだけでも楽しいけど、自分が能動的にアクションした時に嬉しいフィードバックがあるインタラクティブな仕掛けを遊びの要素として考えました。壁に投影している映像が森になったり、街になったりと場所が変わっていく中で、気になるところに手を触れると葉っぱが生えて光ったり、魚が逃げたりするリアクションがあります。これをきっかけにして、自分とこの世界の色々なところと徐々に関係性を作れて、距離が近くなるようなコミュニケーションが生まれることを考えて体験を設計しました。

また、イマーシブな空間を最大限活用したエンターテインメントとして、お客さんが旅をしている設定を実現させるためには「移動感(旅している設定への没入感)」をどれだけ作れるかというのもこだわったポイントです。造作として「筏」を作り、床に投影している川は奥から手前に流して筏の進行方向を表現するなど、前へ前へと進んでいくような仕掛けを施しました。

―何か気をつけたことはありますか?

床をどれだけ広く使えるか。細かい部分ですが、配線のケーブルを張り巡らせると転んだりする危険性があるので、なるべく床を広く使えるよう。子供にNO(触っちゃダメ、やっちゃダメ)を一言も言わずに楽しく体験して帰っていただくために、触ったり走ったり寝転んだりすることを想定して、空間の設計時点で怪我などのリスクにつながるものは置かないなど、安全面での配慮をしています。

―実際に娘さんが体験している様子を見ていかがですか?

意外だったのは、”床”にとても興味があるんだなということ!大人の視点としては入り口から入った時の美しいビジュアルを意識して作っていたのですが、子どもは入り口で立ち止まるということがなく、空間に入ったらわーって走っていくから「子どもにとってベストビューはない」というのが大きな発見でした。筏を旅の道具として使ってロールプレイング(ごっこ)をはじめたり、川に寝そべって泳ぎ始めたり、床を泳いでいるサメのシルエットに飛び乗って遊んだり、どんどん遊びを自分で開拓していく。遊びのルールをこちら側で作り込みすぎず、走らないで、触らないでというルールもない。これは大きなチャレンジであり、面白い試みだったなと思っています。

―娘さんと撮影でご一緒して、子どもにはこんな楽しみ方があるんだという驚きがありました。

旅をもっと楽しめるツールとして、「双眼鏡型ARグラス」というものを作りました。展示空間内で、双眼鏡を覗くと、森や街の特定の場所から様々な情報がARで飛び出て、展示空間と重なって見えるというものです。今回は、各シーンのカーボンニュートラルアクションの紹介を、この双眼鏡を介して行いました。これが世代を問わず「能動的な探求型の学びのツール」としてとても機能していました。あえて情報を隠して、何かを介さないと見ることができない、という状況を作ることで、情報の届け方一つとっても「ゲーム(遊び)」としてデザインすれば、より自分ごと化された深い体験に繋がるんだな、という気づきがありました。

クリエイティブとテックがいつも隣り合わせ。

企画を100%実現できる制作チームのものづくり。

―今回制作を一緒に進めていったstuの制作チームについてはいかがでしょうか?

stuではクリエイターとエンジニアが日々フラットにディスカッションを重ねることでものづくりが行われています。0→1の企画段階から、技術要件やフィジビリティ(実現性)をスコープに入れて企画を設計していけるのは、企画のアウトプットを効率良く実現するためにはとても大切なポイントだと思っています。

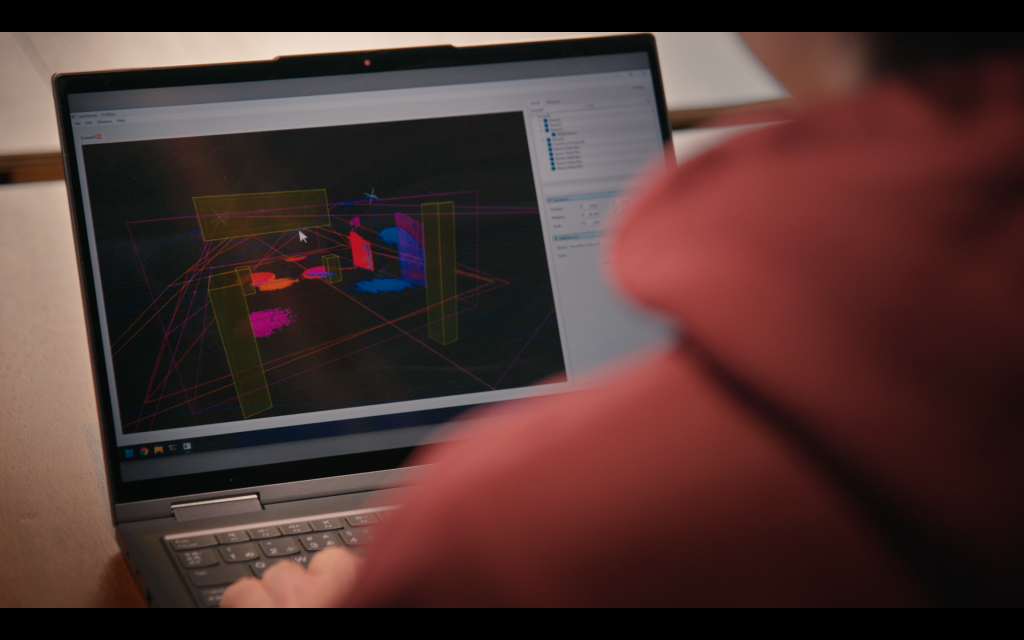

今回でいえば、Unityベースの実装となるために、Unityでできることは何か、どういった表現が効果的なのか、センサリングを生かした体験とは何か、画像解析でAR表示を行うにはどうするか、などさまざまなアイデアをクリエイティブサイド、エンジニアサイドでディスカッションし、決めていきました。

企画は常に、実現性が隣り合わせです。クリエイティブ側で企画のたたき台が出来上がったタイミングで、エンジニアに入ってもらって一緒に議論して企画をチューニングしていくようなコミュニケーションをとっていくことができる。このプロジェクトに限らず、早い段階から「これは実現できる企画だね」ということが固まって提案が進んでいくことがほとんどです。

―なるほど、クリエイターとエンジニアが一緒に企画から考えられるのがstuの強みなんですね。

特に、発注が決まる前にその座組が組めるところは強みだと思います。過去、広告業界で携わったいくつかのプロジェクトでは、企画が決まってクライアントの承認を頂いてから、実現性を検証するフローが「後」に来てしまうと、元々想定していた100%の企画がどんどん削がれていって80%ほどしかポテンシャルを発揮できないということもありました。時には検証フローによって120%の企画へと跳ね上がることもありますが、時間も予算も限度がある中でギャンブル的なものづくりはあまり長くは続かない。企画と実現性を同時に詰めていくことでより確実に100%、120%を目指していける。そのチームワークは大きな強みだなと思います。

―そういう会社は少数ですか?

10年ほど前から、大手企業が広告代理店のクリエイティブ機能を内包し始めたり、エンジニアをコアにしたラボを内包したりと、企画の組み立て方自体が大きくシフトしていった時代だなと感じています。クリエイティブとテックが隣り合わせで物事を進めていくスタイルはトレンドともいえますし、ある種一つのメインストリームになってきているのかなと思います。とりわけ昨今はAIツールなどを通して企画と技術はより密接なものとなっていますし、こういった座組や環境をベースに、どう「飛び抜けれるか」(アイデアや開発の経験値を蓄積し、オリジナリティを出していけるか)が今後勝負どころだなと思っています。

お客さんの体験価値につながる能動性と余白づくり

―stuとして今回挑戦したことというのは、どのようなところでしょうか。

これの一つ前の展示企画「ととのう宇宙ラウンジ」は、完全予約制でストーリー没入型の体験だったため、体験の頭からお尻までのストーリー(流れ)が決まっていたのですが、今回は予約不要・出入り自由でお客さんにタイムラインを委ねるオープンな体験設計だったので、そういった「公園的な時間軸」での体験設計はとても勉強になりました。

▲前回展示 GINZA 456 ととのう宇宙ラウンジ (2022年)

またデジタルコンテンツ単体だけじゃなく、施設全体のカスタマージャーニーから設計できたことも大きなチャレンジでした。WEBサイトをはじめ、エントランス、地下1階のコンテンツ、1Fの情報展示を含めた立体的な体験設計ができたので、より深い体験をお客さんに届ける事ができたのではないかと思っています。今後もそういった進め方をしていきたいと思ったプロジェクトでした。

―カスタマージャーニーや体験設計はこれまで行ったことがあったのでしょうか?

元々は舞台演出から表現の世界に入り始めたので、ずっと体験設計をし続けている感覚はあります。それがライブでも、映像でも、広告でも、全ては人が接する媒介なので「体験設計」として括れるなと。これまでもコンサートの演出やクリスマスの屋外インスタレーションなど沢山の体験を設計してきましたが、お客さんの「入り」から「出」(家に帰る)までの感情設計・行動設計は常に大切にしています。

stuでアーティストのファン向けのバーチャルライブの企画を行った際には、ライブ開始前からライブが終わった後までのタイムラインをしっかり設計しました。具体的には、ライブが始まる前にあえて「待機時間」を作り、バーチャル空間でアーティストを探すゲームを実施したり、アーティストに関連した造作やフォトスポットを散りばめて、お客さんが自由に探求できるよう設計しました。結果、ファンの皆さんがかなり能動的に遊んでくださり、ファンコミュニケーションがたくさん生まれました。バーチャル空間に慣れない人にとって10〜15分の滞在時間は「長すぎるもの」と一般的に言われていた中で、この件では「無駄な時間」を敢えて作った事が良い結果を生み出したなと思います。

そういったこともあり、より高い体験価値を生み出す為に、お客さんの「能動性」「自発性」をどれだけ刺激できるか、は一つのスコープになっています。

パブリックな場所で、幸せのきっかけになるエンタメの仕掛けを作っていきたい

―今後手がけてみたいプロジェクトなどはありますか?

常設の仕事をやってみたいなと思っています。お客さんが2回来て、3回来て、4回来てという中で、その人の人生に深く長く関わっていくような、公園や動物園みたいな、人生の中で誰もが必ず通る場所。そんな場づくりに関わっていきたいと思っています。

―公園や動物園って、ライフステージによってイメージや楽しみ方も変わる場所ですよね。

その人の足元の幸せとか、その人が自身を好きになるきっかけがふっと生まれるような、そんなものづくりをしたいなとずっと思ってるんです。それができるエンターテインメントの力を信じています。どうやったらエンターテインメントの力で人をクスッとさせるかをずっと考えているので、なるべく街の中とか、人の生活に近いところ、パブリックな場所でエンタメの仕掛けを作っていくということをやりたいなと思っています。